Manchmal versteht man sich im Gespräch besser

Wenn es um literarische Epochen geht, bekommt man jede Menge Informationen. Wenn man Glück hat, werden sie auch an Gedichten zum Beispiel erklärt.

Wir gehen hier mal einen anderen Weg.

Auf das Bild gehen wir weiter unten genauer ein – hier dient es nur als Vorgeschmack.

Und zwar haben wir uns ein kurzes Gespräch zwischen zwei Freunden ausgedacht – einige Zeit nach dem Sieg über Napoleon in den Befreiungskriegen 1812-1815. Aber auch nach der Enttäuschung, als die siegreichen Fürsten ihren Völkern die versprochenen Freiheiten nicht gaben („Deutscher Bund“ mit Polizeikontrolle und Zensur statt Einheit und Freiheit für die Deutschen).

Wir hoffen, dass dieses Gespräch deutlich macht, worin der Unterschied zwischen dem Denken der Vertreter der Biedermeier-Zeit und des späteren „Realismus“ bestand.

Weiter unten erklären wir dann, welche Infos in dem ausgedachten Gespräch angedeutet worden sind.

Zunächst nur das Gespräch

Ein Garten am Rande der Stadt.

Ein gepflegter Kiesweg führt zu einer überdachten Laube, in der sich ein Mann bequem zurückgelehnt hat. Ein Besucher tritt ein, bleibt stehen und betrachtet bewundernd die Anlage.

Besucher:

„Ein wunderschöner Garten! Alles so ordentlich, so stilvoll – und diese Laube! Das war sicher eine Menge Arbeit.“

Gastgeber (lächelnd):

„Du kennst doch den englischen Spruch: My home is my castle.“

Er deutet mit einer Handbewegung auf die gepflegte Umgebung.

„Wenn ich an die letzten Jahrzehnte denke – die Französische Revolution versprach Freiheit und brachte Terror und Krieg. Unsere Fürsten versprachen uns nach Napoleons Sturz Rechte und gaben uns Metternichs Zensur. Was bleibt uns Bürgern also anderes übrig, als uns in unsere eigene kleine Welt zurückzuziehen?“

Besucher (nickt nachdenklich):

„Du hast recht, die Geschichte hat uns wenig Spielraum gelassen. Aber für mich ist Rückzug keine Lösung. Ich reise viel, sehe die Welt – doch anders als Goethe und Schiller erfinde ich mir keine ideale Welt. Ich nehme die Dinge, wie sie sind. Ich beschönige nichts, aber ich male auch nicht das Hässliche in allen grausamen Details aus. Es reicht, wenn man es andeutet.“

Gastgeber (lehnt sich zurück und betrachtet seinen Garten):

„Vielleicht sind wir uns doch ähnlicher, als es scheint. Ich weiß, wie die Welt ist, und schaffe mir hier meine Oase der Ruhe. Du bewegst dich in der Welt, aber du wählst bewusst deine Perspektive. Vielleicht ist dein Blick auf die Dinge eine Art innerer Garten.“

Nun Anmerkungen zu dem Gespräch

Ein Garten am Rande der Stadt.

Ein gepflegter Kiesweg führt zu einer überdachten Laube, in der sich ein Mann bequem zurückgelehnt hat. Ein Besucher tritt ein, bleibt stehen und betrachtet bewundernd die Anlage.

- Deutlich wird, wieviel Mühe sich die Menschen in der Zeit des Biedermeier gaben.

- Dabei ging es ihnen um ein schönes heimisches Umfeld.

- Eine der wichtigsten Zeitschriften der Zeit hieß denn auch „Gartenlaube“ – in die konnte und wollte man sich zurückziehen, um in Ruhe die Schönheit genießen zu können, mit der man sich umgeben hatte.

Besucher:

„Ein wunderschöner Garten! Alles so ordentlich, so stilvoll – und diese Laube! Das war sicher eine Menge Arbeit.“

- Interessant ist die Einbeziehung des Wortes „Stil“.

- Das ist ja bei uns Menschen die Art und Weise, die zu uns am besten passt – von der Kleidung bis zu den Verhaltensweisen.

- Wir fühlen uns dann einfach wohler.

Gastgeber (lächelnd):

„Du kennst doch den englischen Spruch: My home is my castle.“

Er deutet mit einer Handbewegung auf die gepflegte Umgebung.

„Wenn ich an die letzten Jahrzehnte denke – die Französische Revolution versprach Freiheit und brachte Terror und Krieg. Unsere Fürsten versprachen uns nach Napoleons Sturz Rechte und gaben uns Metternichs Zensur. Was bleibt uns Bürgern also anderes übrig, als uns in unsere eigene kleine Welt zurückzuziehen?“

- Der englische Spruch macht deutlich, was sich in England seit dem Mittelalter entwickelt hatte:

- eine Welt, in der die Bürger einen Rückzugsort für sich hatten.

- Besonders in den amerikanischen Kolonien und späteren USA hat sich dieses Denken stark entwickelt: Staat und Ordnung müssen sein – aber zu Hause will ich mein eigener Herr sein.

- Deutlich wird auch, dass all die schönen Ideen, die die Aufklärer entwickelt hatten, am Ende in der Französischen Revolution zu Terror und Krieg geführt haben.

- Und Napoleon hat viel Fortschritt gebracht – aber noch mehr Krieg.

Besucher (nickt nachdenklich):

„Du hast recht, die Geschichte hat uns wenig Spielraum gelassen. Aber für mich ist Rückzug keine Lösung. Ich reise viel, sehe die Welt – doch anders als Goethe und Schiller erfinde ich mir keine ideale Welt. Ich nehme die Dinge, wie sie sind. Ich beschönige nichts, aber ich male auch nicht das Hässliche in allen grausamen Details aus. Es reicht, wenn man es andeutet.“

- Hier wird angespielt auf Schillers Traum, dass man die Menschen verbessern könnte, wenn man ihnen im Theater „schöne Seelen“ zeigt,

- also Menschen, die für edle Ideale persönliche Interessen zurückstellen.

- Wichtig ist bei den Realisten, dass sie – wie Fontane es formuliert hat, „poetisch“ bleiben wollen. Das heißt: Das Hässliche wird nur angedeutet, aber nicht ausgemalt – wie es später im Expressionismus geschah.

Gastgeber (lehnt sich zurück und betrachtet seinen Garten):

„Vielleicht sind wir uns doch ähnlicher, als es scheint. Ich weiß, wie die Welt ist, und schaffe mir hier meine Oase der Ruhe. Du bewegst dich in der Welt, aber du wählst bewusst deine Perspektive. Vielleicht ist dein Blick auf die Dinge eine Art innerer Garten.“

Sie sehen sich an, ein stilles Einverständnis liegt in der Luft. Dann greifen sie fast gleichzeitig nach ihren Weingläsern.

- Hier wird schön deutlich, dass sowohl die Biedermeier-Leute wie auch die poetischen Realisten sich schonen wollten.

- Es reicht, wenn die Welt schlimm ist, ich muss das nicht auch noch in meinen privaten Bereich hineinlassen.

- Der Unterschied liegt nur in

- der Abgrenzung, dem Ausschluss der unschönen Welt für kurze Zeit und auf engem Raum,

- während die Realisten sich der Welt öffnen – aber mit leichter poetischer Verklärung.

- Es waren dann die Vertreter des Naturalismus, die die Welt so beschrieben, wie sie leider auch sein kann. Zum Beispiel das Leiden der einfachen Menschen in den neuen Fabriken – bis hin zu Kinderarbeit.

- Am Ende gibt es hier Harmonie – das möchten beide.

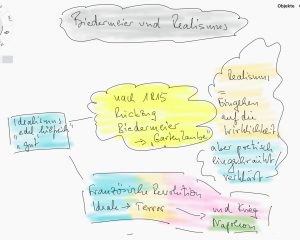

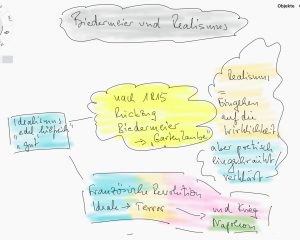

Das Gespräch im Schaubild

Erläuterungen zum Bild:

- Links der Idealismus mit seiner moralischen Forderung aus Goethe, „Das Göttliche“: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“

- Dann die Realität

- zunächst die Französische Revolution mit dem Terror

- dann Napoleon mit etwas Fortschritt und ganz vielen Kriegen und Toten.

- Dann die Lösung des Biedermeier: Rückzug in die eigene „Gartenlaube“

- Und der Realismus: Bereitschaft, sich der Realität zu stellen, aber mit ein bisschen poetischer Verklärung.

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Zwei Gedichte, die man zum Vergleich heranziehen könnte:

- Mörike, „Er ist’s“

einfaches, harmonisches Naturbild, keine kritische Auseinandersetzung mit der Welt

https://www.gedichte7.de/er-ists.html

— - Storm, „Meeresstrand“

Die Natur wird genau beschrieben, aber ohne romantische Verklärung, sondern mit einem Hauch von Melancholie und Realitätssinn.

http://www.zeno.org/nid/20005723965

—

- Mörike, „Er ist’s“

- Infos, Tipps und Materialien zum Thema „Literaturgeschichte“

https://textaussage.de/deutsche-literaturgeschichte-themenseite

— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos