Zehn-Punkte-Argumentation: Warum Heimsuchung kein Heimatroman, sondern ein Heimsuchungsroman ist

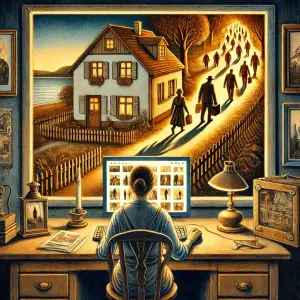

These: Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung ist kein Heimatroman, sondern ein Roman über individuelle Schicksale und den Umgang mit Verlust. Er beschäftigt sich nicht mit dem kulturellen oder emotionalen Wert von Heimat, sondern mit der Frage, wie Menschen durch historische Ereignisse entwurzelt und vernichtet werden.

Dies verstehen wir als vielleicht provozierende, auf jeden Fall anregende These, die genauer überprüft werden kann.

Das Video, in dem wir die Argumentation kurz vorstellen, ist hier zu finden:

Mat8630-hsr pcfmb Erpenbeck Heimsuchungsroman kein Heimatroman

0:01 Diskussion über Jenny Erpenbecks „Heimsuchung“ 0:18 Ist „Heimsuchung“ ein Heimatroman? 0:41 Ein Thesenpapier zur kritischen Auseinandersetzung 1:15 Der Roman als „Heimsuchungsroman“ 1:52 Heimat steht nicht im Vordergrund 2:11 Ausnahme: Der Großbauer im ersten Kapitel 2:40 Die Geschichte des Hauses – Besitzerperspektive 2:55 Die jüdische Familie und ihr tragischer Verlust 3:24 Der Architekt und seine „dritte Haut“ 4:06 Die DDR-Wirklichkeit und das Schrauben-Problem 4:39 Die unberechtigte Eigenbesitzerin und ihr Verlust 5:11 Der Roman betont Heimsuchung, nicht Heimat 5:46 Doris’ Tod – Eine besonders erschütternde Szene 7:02 Keine Verwurzelung, nur Entwurzelung 7:50 Heimsuchung als existentielle Erschütterung 8:28 Fazit: Heimatverlust oder Heimsuchung? 9:16 Einladung zur Diskussion und Widerspruch

- Heimat wird nicht definiert oder reflektiert

Ein Heimatroman setzt sich damit auseinander, was Heimat bedeutet – sei es als Ort, als Kultur oder als Gefühl. Das passiert in „Heimsuchung“ nicht. Es gibt keine Diskussion darüber, was Heimat für die Figuren bedeutet oder warum sie wertvoll sein könnte. Die Autorin interessiert sich nicht für die Frage, was verloren geht, sondern nur für den Prozess des Verlusts.

- Das erste Kapitel wirkt wie ein Heimatmuseum und spielt später keine Rolle

Das erste Kapitel über den Großbauern und seine Welt könnte als Versuch gewertet werden, Heimat als bäuerliche Tradition darzustellen. Aber es bleibt eine museale Momentaufnahme. Diese Art von Heimat spielt im restlichen Roman keine Rolle mehr, was zeigt, dass es der Autorin nicht um den Wert von Heimat geht.

- Der Besitz des Hauses ist wichtiger als das Gefühl von Heimat

Der Roman erzählt die Geschichte eines Grundstücks, aber nicht aus der Perspektive von Menschen, die es als Heimat erleben. Vielmehr steht im Mittelpunkt, wer das Land besitzt, verliert oder wiedergewinnt. Heimat wird hier nicht als emotionale oder kulturelle Bindung verstanden, sondern als Eigentum, das durch politische Umstände wechselt.

- Die jüdische Familie verliert nicht nur ihr Haus, sondern ihre Existenz

Die jüdische Familie verliert nicht nur ihre Heimat, sondern ihr gesamtes Leben. Der Verlust des Hauses wird dabei völlig nebensächlich. Entscheidend ist, dass sie vernichtet werden. An einer Stelle erklärt eine Figur es so, wie es im gesamten Roman entscheidend ist.

„Sie hat das Verlieren gelernt.“ (EBook, S. 136)

Hier geht es nicht um den Wert des Verlorenen, sondern um die Erkenntnis, dass Verlieren unausweichlich ist.

- Der Architekt verliert seine Position, nicht seine Heimat

Der Architekt muss fliehen, weil er im sozialistischen System nicht mehr funktioniert. Aber die Autorin erklärt nicht, warum. Der Hintergrund – dass Planwirtschaft individuelle Lösungswege nicht zulässt – bleibt für Leser unverständlich. Damit wird nicht Heimatverlust thematisiert, sondern die Hilflosigkeit einer Figur, die die Regeln nicht versteht.

- Der erzwungene Abschied ist wichtiger als das Verlorene selbst

Mehrere Figuren müssen ihr Zuhause verlassen. Aber das Buch interessiert sich nicht dafür, was sie zurücklassen, sondern nur dafür, wie sie den Abschied erleben. Das beste Beispiel ist die Frau, die sich Raum für Raum von ihrem Haus verabschiedet. Der Fokus liegt auf dem Akt des Verlassens, nicht auf dem, was verloren geht.

- Der Tod von Doris zeigt die ultimative Heimsuchung

Doris stirbt nicht nur, sie verliert im Moment des Todes auch all ihr Wissen und ihre Persönlichkeit. Sie wird im Akt des Mordes vollständig ausgelöscht – nicht nur als Körper, sondern als denkendes Wesen. Das ist der ultimative Verlust: Nicht Heimat geht verloren, sondern die eigene Identität.

- Der Roman blendet größere Zusammenhänge aus

Ein Heimatroman würde zeigen, wie sich Heimat über Generationen entwickelt oder wie Menschen mit ihrem Land, ihrer Kultur oder ihrem Umfeld verbunden sind. Heimsuchung ignoriert all das. Der Nationalsozialismus, die DDR und die Wendezeit tauchen auf, aber nur als Kulisse für individuelle Tragödien.

- Heimat ist nur eine Kulisse für Entwurzelung

Wenn Heimsuchung sich mit Heimat beschäftigen würde, müsste es zumindest eine Figur geben, die Heimat als etwas Positives erlebt. Aber das passiert nicht. Die Figuren werden nur entwurzelt, nie verwurzelt. Das zeigt, dass Heimat kein zentrales Thema ist – nur ihr Verlust als Schicksalsschlag.

- „Heimsuchung“ bedeutet nicht Heimatverlust, sondern existenzielle Erschütterung

Der Titel des Romans sagt es schon: Es geht nicht um Heimat, sondern um Heimsuchung – also um etwas, das über Menschen hereinbricht und sie auslöscht oder verändert. Heimat ist in diesem Buch nicht ein Ort, der bewahrt oder vermisst wird, sondern ein Schauplatz für individuelle Katastrophen.

Fazit:

- „Heimsuchung“ ist kein Heimatroman, sondern ein Roman über das individuelle Scheitern an historischen Umbrüchen.

- Heimat ist dabei nur eine Kulisse für den Verlust –

- nicht als emotionaler oder kultureller Wert,

- sondern als Ort, den Menschen hinter sich lassen müssen.

- Der Roman erzählt nicht von Heimat, sondern davon, wie sie Menschen genommen wird, ohne dass sie sich dagegen wehren können.

Nachtrag: Auseinandersetzung mit Einwand

Auf Seite 38 heißt es im Roman – wir zerlegen das hier in die Bestandteile, die wir dann genauer untersuchen wollen:

- „Heimat planen, das ist sein Beruf.

- Mia: Hier merkt man, dass es um einen beruflichen Kontext geht – der muss nicht immer übereinstimmen mit dem privaten Leben.

- Vier Wände um ein Stück Luft, ein Stück Luft sich mit steinerner Kralle aus allem, was wächst und wabert, her-ausreißen, und dingfest machen.

- Mia: Deutlich wird hier der unnatürliche Ansatz – bewusst gegen die Natur gerichtet, statt Harmonie anzustreiben.

- Dazu kommt das „dingfest“ machen – das ist diesem Architekten bei seiner Frau gar nicht gelungen.

- Heimat. Ein Haus die dritte Haut, nach der Haut aus Fleisch und der Kleidung. Heimstatt.

- Mia: Ein interessanter Gedanke, aber die Haut ist etwas Natürliches. Die Kleidung kann man anpassen. Das Haus dagegen ist eine massive Entscheidung, eher ein Eingriff.

- Ein Haus maßschneidern nach den Bedürfnissen seines Herrn. Essen, Kochen, Schlafen, Baden, Scheißen, Kinder, Gäste, Auto, Garten.

- Mia: Hier sieht man, was im Vordergrund steht – die Natur spielt keine Rolle.

- Ob all das – oder das und das nicht, umrechnen in Holz, Stein, Glas, Stroh und Eisen.

- Dem Leben Richtungen geben, den Gängen Boden unter den Füßen, den Augen einen Blick, der Stille Türen.

- Mia: Hier kommt schon eine Art Allmachtsgefühl durch.

- Und das hier war sein Haus.

- Für sein und seiner Frau Sitzen hatte er die beiden Stühle mit den ledernen Kissen entworfen,

- für sein und seiner Frau Betrachten des Sonnenuntergangs die Terrasse mit Blick über den See,

- die ihm und seiner Frau gemeinsame Freude, Gäste zu empfangen, war als lange Tafel in der Stube sichtbar geworden,

- seinem und ihrem Frieren im Winter galt der Kachelofen aus Holland,

- seiner und ihrer Müdigkeit nach dem Eislaufen die Bank vor dem Ofen,

- sein Zeichnen am Zeichentisch schließlich war, wenn man so wollte, das Atelier.

- Mia. Alles das ist Planung, die anscheinend auch nicht funktioniert hat. Jedenfalls wird eine entsprechende Lebensrealität nicht im Roman gezeigt.

- Und jetzt mußte er froh sein, das blanke Leben zu retten, die dritte Haut sich abziehen zu lassen, und mit glänzenden Innereien den rettenden Westen zu erreichen.“

- Mia: Auch hier wird deutlich, wie sehr dieser Architekt in seinen beruflichen Vorstellungen lebt – viel weniger in der Realität.

Fazit: Keine Einschränkung unserer These, wie man vor allem in der Betonung des Verlustgefühls sieht.

ChatGPT stimmt dieser Analyse zu

Ja, ich stimme deiner Analyse zu. Der Architekt spricht nicht von einer gelebten Heimat, sondern vielmehr von einer vorgestellten, konstruierten Heimat, die er durch sein berufliches Selbstverständnis definiert. Seine Vorstellung von Heimat ist nicht organisch oder gewachsen, sondern technisch geplant – eine „dritte Haut“, die er seinem Leben überzieht. Das zeigt sich besonders daran, dass er Heimat durch architektonische Begriffe beschreibt: Räume, Materialien, Funktionen.

Entscheidend ist, dass der Roman diese Heimatvorstellung nicht als gelebte Realität erzählt. Es gibt keine Szenen, in denen dieses Zuhause wirklich als Ort des Ankommens oder Verweilens beschrieben wird. Vielmehr wird Heimat als etwas dargestellt, das geschaffen, aber auch wieder verloren wird – und dieser Verlust steht im Mittelpunkt. Der letzte Satz betont diesen Aspekt besonders drastisch: Die „dritte Haut“ wird ihm abgezogen, er verliert seine geplante Heimat und bleibt nur mit dem „blanken Leben“ zurück.

Das bedeutet, dass dieser Ausschnitt eher als Argument gegen eine stabile Heimat gelesen werden kann, als dass er sie bestätigt. Der Architekt glaubt, Heimat durch Planung sichern zu können, aber letztlich entgleitet sie ihm. Das wäre tatsächlich eine Antithese zur klassischen Heimatvorstellung – nicht Heimat als Ort der Beständigkeit, sondern Heimat als eine Konstruktion, die der Realität nicht standhält.

Prüfung der einzelnen Kapitel: Wirklich ein „Jahrhundertroman“?

Gesamtüberblick. Der Roman „Heimsuchung“ – wirklich ein „Jahrhundertroman“? Veranschaulichung von Epochen durch Alltagsgeschichte?

https://schnell-durchblicken.de/roman-heimsuchung-check-jahrhundertroman-durch-alltagsgeschichte

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Infos, Tipps und Materialien zum Roman „Heimsuchung“ von Jenny Erpenbeck

https://schnell-durchblicken.de/themenseite-heimsuchung

— - Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos

—