Ein Roman, der Ähnlichkeit mit einem Gemälde hat?

Den bisherigen Stand – eine sehr ausführliche und inzwischen unübersichtliche Darstellung – haben wir auf diese Seite ausgelagert:

https://schnell-durchblicken.de/ausfuehrliche-version-die-figuren-im-roman-heimsuchung-von-jenny-erpenbeck

Hier geht es um gezielte Vorbereitung auf schriftliche und mündliche Prüfungen – mit einem neuen Baustein-System.

Die drei Bausteine optimaler Vorbereitung

- Wer sich optimal auf eine Klausur oder sogar eine mündliche Prüfung vorbereiten will, braucht vor allem erstmal einen Bausteinkommer, der kompakt die wichtigsten Informationen, Thesen und Argumente enthält.

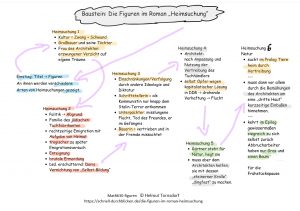

— - Leute, die wir, vor allem ein optisches Gedächtnis haben, denen hilft dann ein Schaubild, das einem auch in Stresssituationen noch zur Verfügung steht.

— - Der dritte Baustein ist dann, vor allen Dingen, für die Leute interessant, die sich mündlich zu dem Thema äußern sollen. Das kann durchaus im normalen Unterricht sein und sollte dort auch geübt werden. Dann funktioniert es auch unter den besonderen Stressbedingungen einer mündlichen Prüfung.

Inzwischen gibt es auch ein Video dazu:

das hier vorgestellt wird:

Baustein: Kompaktes Wissen und Verständnis mit klarem Aufbau

Wir beziehen uns auf eine Seite, in der wir alles gesammelt haben, was uns für das Thema „Die Figuren im Roman ‚Heimsuchung'“ interessant erschien:

https://schnell-durchblicken.de/ausfuehrliche-version-die-figuren-im-roman-heimsuchung-von-jenny-erpenbeck

Allgemeiner (Klausur-) Baustein

- Die Figuren spielen im Roman „Heimsuchung“ eine wichtige Rolle, weil sie mehr oder weniger zu Opfern dessen werden, was im Titel angedeutet wird.

— - Wenn man sich auf die verschiedenen Arten von Heimsuchungen konzentriert, fällt beim Großbauern und seinen vier Töchtern auf, dass hier die allgemeine kulturelle Entwicklung offensichtlich zerfällt. Einen Sohn gibt es nicht. Eine der Töchter übernimmt seine Funktion, aber ohne öffentliche Anerkennung. Die anderen drei Töchter fallen durch Schicksalsschläge, Fehlverhalten bzw. Krankheit aus der gewohnten Norm.

— - Opfer einer speziellen kulturellen Situation wird auch die Frau des Architekten. Sie wird daran gehindert: Komm mal das zu machen! Komm mal was sie gerne machen möchte! Und muss ein relativ eintöniges Leben verbringen. Komm mal, schließlich endet es sogar in Einsamkeit.

— - Die Familie des jüdischen Tuchfabrikanten wird Opfer einer politischen Entwicklung, die auf Diktatur und Rassismus bis hin zur Vernichtung von Menschen hinausgeht.

— - Besonders erschütternd ist das Schicksal von Doris, deren Fluchtversuch scheitert und deren ermordung verbunden wird mit dem Hinweis, wie hier die ganze bisherige Entwicklung brutal auf Null gestellt wird.

— - Ebenfalls durch politische Verhältnisse betroffen sind die Schriftstellerin, die nur mit Glück Stalins Säuberungen in der Sowjetunion überlebt hat, und der Unterpächter, der bei einem Fluchtversuch den Tod des Freundes erlebt und selbst im Gefängnis landet.

— - Eine besondere Rolle spielt der Architekt. Er ist zunächst derjenige, der dafür sorgt, dass die Natur zumindest ein bisschen aus ihrem Gleichgewicht gebracht wird durch die vielfältigen Maßnahmen im Umfeld des Hauses. Außerdem wird an ihm auch noch deutlich, welche Möglichkeiten der Anpassung an eine Diktatur sich ergeben (preisgünstige Übernahme jüdischen Besitzes) und wo diese auch ihre Grenzen hat (drohende Verhaftung in der DDR nur wegen eines eigenmächtigen Schraubenkaufs im Westen).

— - Wenn man von der kurzzeitigen Heimsuchung auch der Natur ausgeht, ist man schnell bei der zentralen Rolle des Gärtners. Er steht zwischen dem Erhalt und der Pflege seiner natürlichen Umgebung und der Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt mit handwerklichen Tätigkeiten zu sichern, wobei er auch an Eingriffen in die natürliche Ordnung beteiligt ist.

Schaubild für die Verankerung im Gedächtnis

Tipps für die mündliche Prüfung

- Die optimale Gestaltung der ersten Antwort:

- Wahrscheinliche Frage: Welche Bedeutung haben die Figuren in diesem Roman.

— - Dann nicht alles präsentieren wollen – sondern lieber in 60-90 Sekunden die prüfende Lehrkraft optimal zufriedenstellen.

- z.B: An den Figuren wird eigentlich das Thema Heimsuchung veranschaulicht.

- Dabei gibt es drei unterschiedliche Arten von Heimsuchung:

[Es macht sich immer gut, wenn man mit so einer Zahl gleich zeigt, dass man ein Konzept im Kopf hat – und nicht einfach aufzählt, was einem einfällt].- Zunächst einmal gewissermaßen natürliche Heimsuchungen, die sich gar nicht verhindern lassen: Veränderungen in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation führen beim Großbauer und seiner Familie zu deren Zerfall.

- Dann die Exzesse einer Ideologie, die aus rassistischem Irrsinn eine jüdische Familie zur Emigration zwingen. Die, die es nicht mehr schaffen, werden brutal ermordet. Besonders tragisch wirkt der Tod des Mädchens Doris.

[Wenn man Glück hat, kommt man, nimmt die prüfende Lehrkraft diesen Aspekt auf und lässt ihn näher ausführen.] - Hier anschließen kann man weitere ideologische und diktatorische Entwicklungen im 20. Jahrhundert. Besonders interessant ist hier die Schriftstellerin, die als Kommunistin nur knapp in der rettenden Sowjetunion dem Stalin-Terror entgeht.

- Besonders wichtig ist die Figur des Architekten, weil er zum einen durch geschickte Anpassung das jeweils herrschende System versucht zu nutzen, dann aber fast durch einen systembedingten Fehler zum Opfer fällt und fliehen muss.

- Zugleich steht der Architekt für zum Teil recht gewaltsame Eingriffe in die Natur, um für sich eine persönliche „dritte Haut“ zu schaffen.

[Wenn man Glück hat, darf man so etwas dann auch noch erklären. Und schon sind wieder 30 bis 60 Sekunden gewonnen.] - Das leitet über zum Gärtner, der für die Natur und ihre Erhaltung steht, aber den Menschen bei der Umgestaltung helfen muss. Seine Anlage als geheimnisvolle, fast mythische Figur zeigt eigentlich die stetige Präsenz der Macht der Natur aus dem Prolog, die am Ende alle Bemühungen der Menschen zunichte macht und die Arbeiter beim Abbruch des Hauses wieder gewissermaßen im Gras sitzen lässt.

—

- Wenn man geschickt ist und Glück hat, kann man am Ende den Impuls setzen, dass sich in der Figurenkonstellation eigentlich schon die eigentliche Aussage des Romans zeigt. Sicherlich kaum ein Jahrhundertroman, auch kein Heimatroman, wie der Titel schon andeutet, sondern eigentlich ein Roman der Minimalisierung menschlicher Bedeutung. Und das macht ihn zu einer problematischen Pflichtlektüre im Unterricht, wenn man dem nicht etwas entgegensetzt, was jungen Menschen das nötige Selbstbewusstsein mit guten Zukunftsaussichten gibt.

[Auf diese provokante These darf man sich nur einlassen, wenn man sich mit unseren entsprechenden Materialien zu dem Thema beschäftigt hat und es möglichst schon während des normalen Unterrichts thematisiert hat.Und dann hat man nämlich gute Chancen, dass eine entsprechende Lehrkraft sich freut, damit auch in einer mündlichen Prüfung bei den Kollegen und Kolleginnen eine gewisse Irritation zu erreichen, die sich dann positiv zugunsten des Prüflings auflöst.]

- Wahrscheinliche Frage: Welche Bedeutung haben die Figuren in diesem Roman.

Ergänzung:

Wenn man nach de biografischen Hintergrund des Romans gefragt wird, kann man auf Folgendes verweisen:

- Die „unberechtigte Eigenbesitzerin“, die so schmerzvoll Abschied nimmt von dem geliebten Haus, ist im realen Leben die Autorin selbst gewesen.

- Die „Schriftstellerin“ und ihr Ehemann entsprechen ihren Großeltern, die nach der Rückkehr aus der sowjetischen Emigration das Haus gekauft haben.

- Der Sohn des Ehepaares, der aus ideologischen Gründen zu einer Heimerziehung gezwungen wird und nur in den Ferien zu seinen Eltern an den See darf, ist der Vater Erpenbecks. Er nimmt bezeichnenderweise den intensivsten Kontakt zu der Naturwelt des Gärtners auf.

- Die Besucherin ist Erpenbecks Großmutter mütterlicherseits und steht für eine Flüchtlingsexistenz, die nicht wirklich zu freundlicher Aufnahme führt.

Nach intensivem Austausch über die Figuren zwischen reiner Fiktion und Realitätsbezug hat NotebookLM für uns die folgende Infografik erstellt, die durchaus eine Hilfe sein kann.

Näher eingegangen sind wir darauf auf der folgenden Seite:

https://textaussage.de/die-figuren-im-roman-heimsuchung-in-schaubildern

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Gesamtübersicht:

Infos, Tipps und Materialien zum Roman „Heimsuchung“ von Jenny Erpenbeck

https://schnell-durchblicken.de/themenseite-heimsuchung

— - Themenseite – Teil 2: Materialien zu den Figuren mit ihren Themen

https://schnell-durchblicken.de/roman-heimsuchung-figuren-mit-ihren-themen

— - Themenseite – Teil 3: Materialien zu verschiedenen Aspekten der Interpration

https://schnell-durchblicken.de/roman-heimsuchung-aspekte-der-interpretation

— - Themenseite – Teil 4: Vorbereitung von Klausuren und Prüfungen

https://schnell-durchblicken.de/roman-heimsuchung-vorbereitung-klausuren

— - Videos zum Roman „Heimsuchung“

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNeMBo_UQLv3HeM299xejKEGxQIEM_eEY

— - Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts

https://textaussage.de/weitere-infos

—