Worum es hier geht:

- Wir wollen allen helfen, die sich einen Überblick über einen längeren Text verschaffen wollen.

- In diesem Falle geht es um die fünfte und letzte Szene aus Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“.

- Der Text ist u.a. hier zu finden.

— - Wir teilen ihn in Abschnitte ein, die wir hier nacheinander vorstellen.

- Die Zeilennummern beziehen sich auf eine von uns hergestellte Druckausgabe.

- Mat567-sz5 Borchert Draußen vor der Szene 5 mit Zeilennummern

Gesamtübersicht über das Drama

- Szenen-Übersicht Borchert, „Draußen vor der Tür“

https://schnell-durchblicken.de/szenen-uebersicht-borchert-draussen-vor-der-tuer

—

Klärung der Voraussetzungen – am Beispiel eines Gesamtschaubildes

Nachdem Beckmann es nicht geschafft hat, bei einem freundlichen Mädchen an Stelle ihres Mannes unterzukommen und der Oberst von Verantwortung nichts wissen will, muss er auch noch feststellen, dass er nicht mal mit einer Komikernummer in einem Kabarett unterkommen kann. Jetzt bleibt ihm nur noch die Hoffnung, dass er bei seinen Eltern eine offene Tür findet.

Das ist Mia – und sie hilft einem, wenn man ganz wenig Zeit hat – und einen schnellen Überblick braucht:

Der könnte etwa so aussehen:

- In dem Stück geht es um einen Beckmann, der aus dem Krieg heimkehrt, dann aber ständig feststellt, dass er überall „draußen vor der Tür“ bleiben muss – und nicht wirklich in seinem alten oder auch in einem neuen Leben ankommt.

— - Das Stück beginnt im Vorspiel damit, dass dieser Beckmann mit einem Beerdigungsunternehmer konfrontiert wird, der vor lauter Übersättigung an Toten ständig rülpst. Außerdem taucht Gott als alter Mann auf, der nur rumjammert.—

— - In einem Traum will Beckmann angesichts seiner Einsamkeit (seine Frau hat ihn verlassen, sein Kind ist im Bombenhagel umgekommen), in er Elbe, dem Fluss seiner Heimatstadt sterben. Er wird wird aber wieder ans Ufer gespült. Er soll noch mal ausprobieren, ob er nicht irgendwo ankommen kann.

— - In der ersten Szene scheint er dann Glück zu haben, denn ein Mädchen nimmt ihn zu sich nach Hause und steckt ihn in die trockene Kleidung ihres verschollenen Mannes.

— - In der 2. Szene wird deutlich, dass Beckmann mit dieser Situation nicht klarkommt, immer das Gefühl hat, gleich kommt der richtige Mann nach Hause. Und dann würde er sich genauso verhalten wie der Mann, der jetzt bei seiner Frau lebt.

— - Er bekommt zum Schluss den Rat, die Verantwortung für den Tod seiner untergebenen Soldaten bei seinem ehemaligen Vorgesetzten, einem Oberst, abzugeben. In der Szene 3 kommt er aber dort auch nicht an und verschwindet nur mit einem Stück Brot und einer Flasche Alkohol.

— - Da Beckmann den Leuten wie ein Komiker vorkommt, versucht er sein Glück bei einem Kabarettdirektor. Der will aber für die Nachkriegsgesellschaft eher unterhaltsame Nummern und weist Beckmann auch ab.

— - In der 5. Szene dann die schlimmste Enttäuschung: Beckmann versucht, im Elternhaus unterzukommen. Dort wird ihm aber auf zynische Weise deutlich gemacht, dass seine Eltern sich umgebracht haben. Sein Vater hatte sich zu sehr mit den Nazis eingelassen und standen jetzt vor dem Nichts.

— - Im weiteren Verlauf der 5. Szene begegnet Beckmann dann in einem Traum noch einmal allen, bei denen er nicht ankommen konnte – und will nur noch sterben. Auf seine verzweifelten Fragen nach dem Sinn des Ganzen bekommt er keine Antwort.

— - Insgesamt macht das Stück deutlich, wie viele Menschen in einem Krieg umkommen und dass Heimkehrer – äußerlich und innerlich verletzt – überall „draußen vor der Tür“ stehen gelassen werden.

Die Übersicht als PDF-Datei

Mat567-Schaubild Draußen vor der Tür pcf mfz

Übersicht der Sinnabschnitte in Szene 5

Ein Schaubild mit einer Gesamtübersicht über die Teile der Szene haben wir hier erstellt:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-vorgeschichte

Hier gehen wir auf die einzelnen Teile der Szene 5 kurz ein. So hat man schnell einen Überblick.

Soweit bereits vorhanden, zeigen wir auch, wo man eine genauere Vorstellung des jeweiligen Abschnitts bekommt – sogar mit einer markierten Textübersicht.

1. Die Illusion vom Zuhause

Zeilen: 1-19

Kommentar: Beckmann beschreibt mit nostalgischer Sehnsucht sein Elternhaus und die damit verbundenen Erinnerungen, die ihm ein Gefühl von Geborgenheit und Beständigkeit vermitteln. Dieser Abschnitt etabliert Beckmanns tiefe Sehnsucht nach einem sicheren Hafen nach seiner Rückkehr aus dem Krieg und setzt eine Erwartungshaltung, die im Folgenden brutal enttäuscht wird.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-1-illusion-eines-zuhause

2. Die erste Desillusionierung: Das verlorene Zuhause

Zeilen: 21-50

Kommentar: Beckmann entdeckt, dass sein Familienname vom Türschild verschwunden ist und ein fremder Name (Kramer) dort steht. Die folgende beiläufige und gleichgültige Konfrontation mit Frau Kramer macht ihm deutlich, dass sein Zuhause nicht mehr existiert und er seinen Platz verloren hat. Dieser Abschnitt markiert den ersten schweren Schlag für Beckmanns Hoffnung.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-2-kein-zuhause

3. Die grausame Wahrheit über die Eltern

Zeilen: 51-111

Kommentar: Beckmann erfährt von Frau Kramer mit erschreckender Gleichgültigkeit, dass seine Eltern tot sind und in „Kapelle 5 in Ohlsdorf“ liegen. Sie enthüllt beiläufig ihre nationalsozialistische Vergangenheit („Hat sich reichlich verausgabt bei den Nazis“) und ihren Freitod als „endgültige Entnazifizierung“. Diese Offenbarung ist ein noch tieferer Schock, da Beckmann nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine familiäre Basis und die unbeschwerte Erinnerung an seine Eltern verliert. Frau Kramers zynische Kommentare verdeutlichen die moralische Abstumpfung der Nachkriegsgesellschaft.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-3-grausame-wahrheit

4. Der Kampf mit der Realität und dem „Aushalten“

Zeilen: 112-154

Kommentar: Beckmanns Verzweiflung bricht offen aus („Ich halt es nicht aus!“). Sein innerer Dialog mit „Der Andere“ (seiner optimistischen, lebensbejahenden Stimme) beginnt. Während Beckmann die Unerträglichkeit des Leidens und die Gleichgültigkeit der Welt angesichts von Massentoten (symbolisiert durch „sechs Nullen“ und unzähligen Opfern) beklagt, versucht „Der Andere“, ihn zum Aushalten und Weiterleben zu bewegen. Dieser Abschnitt thematisiert die psychische Belastung des Kriegsheimkehrers und die Desensibilisierung der Gesellschaft gegenüber Leid.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-4-frage-des-aushaltens

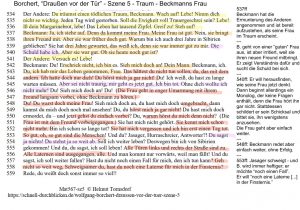

5. Die existenzielle Krise und die Flucht in den Schlaf

Zeilen: 155-218

Kommentar: Beckmann fühlt sich verloren, hungrig, kalt und müde. Er sehnt sich nach der Wärme und Sicherheit vergangener Zeiten, lehnt aber das Weiterleben ab, da er keinen Sinn mehr darin sieht. Er beschreibt das Leben als ein sinnloses, graues Fünf-Akt-Stück, das im Tod endet, und erklärt seine Weigerung, weiter „mitzuspielen“. Seine tiefe Erschöpfung führt ihn zum Einschlafen, einer Flucht vor der unerträglichen Realität.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-5-krise-und-flucht-in-den-schlaf

6. Der Traum und die Begegnung mit Gott

Zeilen: 219-296

Kommentar: Beckmann fällt in einen „tödlichen Traum“, in dem er Gott begegnet. Er konfrontiert einen „weinenden“ und altmodischen Gott mit den Gräueln des Krieges (Tod seines Kindes, verschwundene Soldaten) und dessen scheinbarer Abwesenheit oder Unfähigkeit zu helfen. Er wirft Gott vor, irrelevant und unmodern geworden zu sein, und fordert einen neuen Gott für die heutige Zeit. Dieser Abschnitt ist eine harsche Kritik an der traditionellen Gottesvorstellung angesichts des unerklärlichen Leidens und des Glaubensverlusts in der Nachkriegszeit.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-6-traum-begegnung-mit-gott

Druckdatei:

Mat567-sz5-6-Zeilen 219-297 bearbeitet mit Kommentar

7. Der Tod als Straßenfeger

Zeilen: 297-340

Kommentar: Beckmann sieht nur noch den Tod als einzige offene Tür. Der Tod erscheint als zynischer „Straßenfeger“, der vom General zum einfachen Arbeiter herabgestiegen ist. Dies symbolisiert die Entwürdigung des Todes: Es gibt keine Heldentaten mehr, nur noch anonyme Leichen auf der Straße. Das Geräusch des Besens („Kchch – Kchch“) wird zum Ausdruck der Sterbelungen und der Gleichgültigkeit, mit der der Tod heute wahrgenommen wird.

Genauer haben wir uns diesen Teil hier angesehen:

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-draussen-vor-der-tuer-szene-5-teil-7-tod-als-strassenfeger

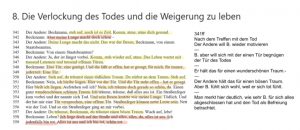

8 Die Verlockung des Todes und die Weigerung zu leben

Zeilen: 341-358

Kommentar: Beckmann fühlt sich vom Tod angezogen, da dieser ihm eine „offene Tür“ versprochen hat. Er erklärt, dass er „schön tot“ ist und alles für ihn „aus“ ist. „Der Andere“ versucht weiterhin verzweifelt, ihn aus diesem tödlichen Traum zu wecken und zum Leben zu bewegen. Dieser Abschnitt verdeutlicht Beckmanns Wunsch nach Endgültigkeit und Erlösung durch den Tod.

Hier der Kommentar zum Rauskopieren:

341ff

- Nach dem Treffen mit dem Tod

Der Andere will B. wieder motivieren - B. aber will sich mit der einen Tür begnügen

der Tür des Todes - Er hält das für einen wunderschönen Traum.-

- Der Andere hält das für einen bösen Traum.

Aber B. fühlt sich wohl, weil er sich tot fühlt. - Man merkt hier deutlich, wie sehr B. für sich alles abgeschlossen hat und den Tod als Befreiung betrachtet.

9 Schwache Position des „Anderen“ gegenüber Beckmann

- Dieser Abschnitt ist interessant, weil Borchert wohl aus dramaturgischen Gründen hier dem „Anderen“ eine besondere Position zugemutet hat,.

- Sie ist natürlich gut für das Stück, weil anschließend alle Menschen bis auf das Mädchen zeigen können, dass der „Andere“ unrecht hat.

- Das Problem dabei ist natürlich, dass die Figur in sich sehr unstimmig erscheint. Denn so ein unrealistischer Unsinn, der der verzapft wird, kann kaum in jemandem ein Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Verzweiflung aufbauen.

- Und der Andere soll doch die innere Stimme Beckmanns sein, die ihn noch Hoffnung haben lässt, für die es aber überhaupt keine Grundlage gibt.

- Hier könnte man sich überlegen, wie eine realistischere Hoffnungsposition aussehen könnte.

- Zum Beispiel könnte der Andere darauf verweisen, dass der Oberst wenigstens etwas Mitgefühl gezeigt hat. Und der Direktor hat sogar gesagt, B. könne mit einem besseren Programm wiederkommen.

- Oder aber der Andere verweist darauf, dass er ja noch nicht alle anderen Menschen kennt. Er könnte also andere Heimkehrer aufsuchen, bei denen er ähnlichen Zusammenhalt erhofft wie an der Front.

- Aber das einzige, was Beckmann da wortlos angeboten wird, ist eine Schnapsflasche, was schon beim Oberst keine Lösung war.

- Und beim enttäuschten Weitergehen merkt Beckmann, dass der Mann, der ihn beim gemeinsamen Trinken aus der Flasche wortlos umarmt hat, ihm dabei die Uhr gestohlen hat. Statt Solidarität wie vielleicht noch an der Front gegen einen angeblichen gemeinsamen Feind jetzt Überlebens-Kampf aller gegen alle

Druckvorlage

Mat567-sz5-9-4 Zeile 360-381 bem mit Kommentar

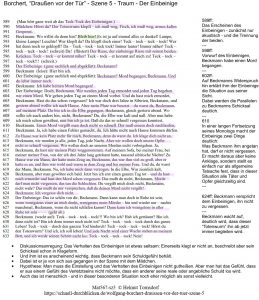

10. Traumbegegnung 1: Der Oberst

Zeilen: 381-429

Kommentar: Beckmann begegnet im Traum nacheinander dem Oberst, dem Direktor und Frau Kramer. Jeder dieser Charaktere verkörpert eine Facette der Nachkriegsgesellschaft, die ihn „ermordet“ hat.

- 381ff Der Andere beginnt wieder mit einer Art Notlüge: Menschen würden Mitgefühl haben. = Mitleid

- 384ff: Beckmanns Traum: Ihm erscheint der Oberst, der ihn herablassend für einen “Bettler” hält.

- 386ff: B: klärt den Oberst auf, fasst alles zusammen, was der Oberst nicht oder falsch sieht. Das Ganze gipfelt im Schuld-Vorwurf, denn dieser Offizier hat ihn ja gezwungen, andere Soldaten auf eine gefährliche Erkundungsaktion zu schicken.

- 395ff: Oberst zeigt sich unwissend, erinnert sich dann angeblich und geht sofort über zu neuer herablassender Einschätzung.

- 404ff: Beckmann konfrontiert den Oberst mit seiner Schuld und fragt nach seinen Gefühlen als Mörder

- 408ff: Vor allem wirft Beckmann dem Offizier sein Lachen vor, statt dass er Mitgefühl zeigt. Der Oberst reagiert mit maximaler Verachtung u. Beleidigung.

- 413: ironische Nachbemerkung von Beckmann, was zum Vorwurf an den Jasager wird. Der reagiert auf die gleiche primitive Weise wie vorher.

- 417ff: B. erkennt, dass der Andere langsam heiser wird. Er konzentriert sich dann auf die Unterschiede zwischen Menschen wie dem Oberst, die nach dem Krieg schnell wieder oben auf sind, und den einfachen Opfern des Krieges

- 429: Der Andere kommt mit einer neuen Beschönigungsidee, die Menschen seien “ahnungslos”. Eigentlich hätten sie ein gutes Herz. Die Lebensumstände ließen es nur nicht zu, dass das auch gezeigt wird.

- Beckmann kontert das ironisch, vielleicht sogar sarkastisch, indem er das „im Grunde“ verbindet mit “unbegreiflich”.

- Am Ende ist Beckmann wieder da, wo er vorher schon war.

Hier ein Screenshot, darunter eine PDF-Version.

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-Zeilen 381-439 Oberst bemf mit Kommentar

10. Traumbegegnung 2: Der Direktor

Zeilen: 440-489

- 440ff: Beckmann leitet von dem letztlich sinnlosen, weil unergiebigen Gespräch mit dem Anderen über zum nächsten Testfall, nämlich dem Direktor.

- Man merkt, dass Beckmann das schon ironisch angeht, ohne Hoffnung, aber er will wohl den Anderen ruhigstellen

- 450ff: Der Direktor erinnert sich nur an das Äußere und den Ehebruchchanson

- 454: Beckmann konfrontiert ihn dann mit seiner Erfahrung: Er fühlt sich vom Direktor ermordet.

Der spielt das herunter – für ihn ist Beckmann nur “ein sensibler Knabe”. - 464ff: Als Beckmann sein Schicksal mit der Idee eines Elbwasser-Chansons verbindet, wird der Direktor ähnlich wie Frau Kramer ein bisschen “sentimental”, bleibt aber bei seiner Ablehnung. Man dürfe nicht so “empfindlich” sein. Ab 474 leistet sich der Direktor eine distanziert sachliche Betrachtung des Schicksals solcher empfindlichen Leute.

Was die seine Ablehnung Beckmanns angeht, schiebt er sie dem Publikum zu.

— - 481ff: In einem Nachgespräch mit dem Anderen geht Beckmann von dem aus, was er als Nachruf des Direktors auf Menschen wie ihn verstanden hat.

- Am Ende steht die Bestätigung von Beckmanns Auffassung von der Mitleidlosigkeit der Menschen.

Hier nun ein Screenshot des bearbeiteten Textteils, darunter eine PDF-Druckvorlage.

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-Zeilen 440-489 Direktor bearb und Kommentar

10. Traumbegegnung 3: Frau Kramer

Zeilen 490-536

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-506-536-Frau Kramer bearb mit Kommentar

10. Traumbegegnung 4: Beckmanns Frau

Zeilen 537ff

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-537-559-Beckmanns Frau bearb mit Kommentar

10. Traumbegegnung 5: Das Mädchen

Zeilen 560ff

Druckdatei:

Mat567-sz5-10-560-591-Das Mädchen bearb mit Kommentar

10. Traumbegegnung 6: Der Einbeinige

Zeilen 589ff

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-592-629-Der Einbeinige bearb mit Kommentar

11. Beckmanns Schluss-Monolog

Zeilen: 629ff

Druckvorlage:

Mat567-sz5-10-629ff – Der Schluss bearb mit Kommentar

Weitere Infos, Tipps und Materialien

- Infos, Tipps und Materialien zu Wolfgang Borchert und seinem Werk – Übersicht

https://schnell-durchblicken.de/wolfgang-borchert-infos-tipps-und-materialien-leben-und-werk-themenseite

—

- Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen

https://textaussage.de/weitere-infos

—

- Unser Youtube-Kanal

Dort zeigen wir im Live-Modus, wie man bestimmte Dinge sehen, verstehen oder machen kann.

www.youtube.com/@schnelldurchblicken